U盘损坏多因逻辑错误或物理损伤,先检查连接、用磁盘管理或chkdsk修复逻辑问题,重要数据优先尝试恢复软件如Recuva,避免二次覆盖,物理损坏需专业服务;日常应安全弹出、避免满存、选用品牌产品并定期备份,以防数据丢失。

U盘损坏确实是件让人头疼的事,但别急,多数情况下还是有办法尝试修复的。核心思路通常是先判断损坏类型——是软件层面的逻辑错误,还是硬件层面的物理损伤,然后对症下药。很多时候,通过一些系统自带工具或第三方软件,我们就能把U盘“救”回来。

解决方案

我的经验告诉我,处理U盘损坏,首先要保持冷静,别病急乱投医。第一步,最基础也最容易被忽视的,就是检查连接。换个USB接口、换台电脑试试,有时候问题可能出在电脑接口供电不足或者驱动异常,而不是U盘本身。

如果确认是U盘的问题,我们可以从逻辑层面入手。Windows系统自带的“磁盘管理”工具是个好帮手。打开它,看看U盘是否能被识别,如果显示“未分配”或者文件系统类型错误,这通常是逻辑损坏的信号。这时候,右键U盘分区,选择“格式化”,快速格式化往往能解决文件系统错误导致的问题。但请注意,格式化会清除所有数据,所以如果数据重要,请先尝试数据恢复。

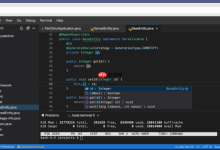

更进一步,可以使用命令行工具

。在管理员模式下打开命令提示符,输入(X是你的U盘盘符),它会扫描并修复文件系统中的错误。这个方法对于一些轻微的逻辑坏道或者文件索引损坏非常有效。我个人就遇到过几次U盘突然打不开,用跑一遍就恢复正常的情况,数据也完好无损。

如果上述方法无效,U盘依然无法被识别,或者识别了但容量显示为0,那可能就是更深层次的逻辑问题,甚至涉及主控芯片的固件错误。这时候,有些U盘品牌会提供专门的修复工具,你可以去官网找找看。这些工具通常能刷写U盘的固件,但操作有风险,需要谨慎。

最后,如果U盘物理损坏,比如接口松动、外壳破裂,或者内部芯片烧毁,那软件修复就无能为力了。这种情况下,如果数据极其重要,只能考虑专业的硬件级数据恢复服务,但这费用可不低。

U盘无法识别或读写,背后的“元凶”都有哪些?

U盘突然“罢工”,无法被电脑识别,或者能识别但无法读写,这背后的原因其实挺复杂的,远不止大家想象的那么单一。从我个人的使用体验和维修经历来看,常见的“元凶”大致可以归为几类。

首先,文件系统损坏是头号嫌疑。我们平时在使用U盘时,如果频繁不安全弹出,或者在读写过程中突然断电,都可能导致文件系统结构受损。比如,本来应该是FAT32或NTFS格式的,结果电脑识别出来是RAW格式,或者干脆显示“未格式化”。这种情况下,U盘里的文件路径就乱了,电脑自然无法正常访问。

其次,U盘坏块(Bad Sectors)也是一个常见问题。U盘的存储介质是闪存颗粒,它们有写入寿命限制。随着使用时间的增长,或者遭遇了强行拔出、电压不稳等冲击,闪存颗粒可能会出现物理损伤,形成坏块。一旦关键区域出现坏块,比如文件分配表或者引导区,U盘就可能无法正常工作。这就像硬盘上的坏道一样,会影响数据的完整性和可访问性。

再来,USB接口或驱动问题也常常被误认为是U盘本身的故障。有时候,电脑的USB接口供电不足,或者USB控制器驱动出现异常,都会导致U盘无法被正确识别。我遇到过不少朋友,U盘在自己电脑上没反应,换到另一台电脑上却一切正常,原因就在这里。所以,在判断U盘是否损坏前,先排除电脑自身的问题很重要。

还有一种情况,U盘主控芯片故障。主控芯片是U盘的“大脑”,负责管理闪存颗粒和USB接口的数据传输。如果主控芯片出现问题,比如固件损坏、芯片老化,那么U盘就会彻底“失语”,电脑可能完全检测不到它,或者显示容量为0。这种问题通常比较棘手,一般用户很难自行修复。

最后,物理损坏是最直观也最无奈的。比如U盘被摔过、被水浸泡过、接口弯曲变形,或者内部电路板断裂。这些肉眼可见的损伤,基本上就宣告了U盘的“死刑”,除非是专业的硬件级数据恢复机构,否则普通用户基本无力回天。

数据无价?U盘损坏后如何抢救重要文件,别轻易放弃!

说实话,U盘损坏最让人心疼的不是U盘本身,而是里面那些可能无法替代的数据。我的个人经验是,数据恢复这事儿,越早尝试、越少折腾,成功率就越高。一旦发现U盘出问题,第一要务是立即停止一切写入操作!哪怕只是浏览文件列表,也可能在后台产生新的日志文件,进一步覆盖你想要恢复的数据。

抢救数据,我们首先可以尝试一些数据恢复软件。市面上有很多这类工具,比如Recuva、Disk Drill、EaseUS Data Recovery Wizard等等。它们的工作原理大同小异,都是通过扫描U盘的底层数据,尝试重构被删除或丢失的文件结构。我个人用Recuva的免费版就成功找回过不少误删的照片和文档。使用这类软件时,记得将恢复出来的文件保存到另一个存储设备上,千万不要直接保存回出问题的U盘,那样会造成二次覆盖,彻底断送恢复的希望。

在使用数据恢复软件之前,如果U盘是逻辑损坏导致无法识别,但还能在磁盘管理中看到,可以尝试先用

命令修复文件系统错误。有时,文件系统修复后,数据就能直接访问了,省去了恢复的麻烦。但如果失败或者U盘根本无法被系统识别为有效存储设备,那就直接上数据恢复软件。

如果U盘是物理损坏,比如接口断裂,但闪存颗粒本身可能完好,这时软件就无能为力了。这种情况下,如果数据真的非常非常重要,唯一的选择就是寻求专业的数据恢复服务。他们有专业的设备和技术,可以拆开U盘,直接从闪存颗粒中读取数据。但这服务价格不菲,通常是按数据量或者恢复难度收费,所以需要权衡数据的重要性与恢复成本。

一个小小的提醒,很多时候,U盘损坏是渐进式的。如果你的U盘开始出现读写速度变慢、文件偶尔打不开等迹象,那就应该提高警惕,尽快备份数据,这可能是它即将“寿终正寝”的信号。不要等到彻底坏了才想起数据的重要性,那时候往往为时已晚。

除了修复,如何让你的U盘“长命百岁”,远离损坏烦恼?

修复损坏的U盘固然重要,但更关键的是,我们如何从源头上减少它“生病”的几率,让它“长命百岁”?从我多年使用各种存储设备的经验来看,一些良好的使用习惯,真的能有效延长U盘的寿命,避免很多不必要的麻烦。

首先,也是最常被强调的一点,就是安全弹出U盘。我知道很多人图方便,用完就直接拔,但这个习惯真的非常不好。当U盘在进行读写操作时,数据可能还缓存着没有完全写入。直接拔出,轻则导致文件损坏,重则可能损伤U盘的文件系统,甚至导致主控芯片固件错误。所以,花几秒钟点击右下角的“安全删除硬件并弹出媒体”,是保护U盘最基本也最有效的做法。

其次,避免U盘在读写过程中断电或震动。这和安全弹出是一个道理,U盘在工作时,内部的闪存颗粒和主控芯片都在高速运转。突然的断电或者物理冲击,都可能导致数据写入失败,甚至造成物理损伤。比如,笔记本电脑在移动时,尽量避免U盘插在上面晃动,或者在插着U盘的时候直接拔掉笔记本电源。

再来,不要将U盘塞得太满。U盘的闪存颗粒有擦写次数限制,当U盘容量接近饱和时,主控芯片需要花费更多时间来管理存储空间,寻找可用的块进行写入,这不仅会降低读写速度,还会加速闪存颗粒的损耗。给U盘留出一定的空闲空间,有助于主控芯片进行磨损均衡,延长整体寿命。

购买质量可靠的品牌U盘也是一个非常实际的建议。市面上一些价格低廉、容量虚标的“山寨”U盘,往往采用劣质闪存颗粒和主控芯片,它们天生就更容易出现问题。选择金士顿、闪迪、三星等知名品牌,虽然价格可能稍高,但其稳定性和耐用性通常更有保障。我个人宁愿多花点钱买个靠谱的,也不想冒着数据丢失的风险去省那几十块钱。

最后,也是最重要的,定期备份U盘里的重要数据。U盘终究是消耗品,再怎么小心翼翼,也难保它不会在某个不经意的瞬间彻底“罢工”。养成定期将U盘里的重要文件备份到电脑硬盘、云存储或者其他可靠介质的习惯,这才是数据安全的终极保障。这样,即使U盘真的不幸损坏,你也能从容面对,因为最重要的“财富”已经安然无恙地躺在别处了。

路由网

路由网